“佛经与佛像——以法界人中像的争议为例”讲座纪要

发布日期:2017-07-11 作者:管理员来源:

2017年6月27日晚,澳门大学历史系的朱天舒教授以“佛经与佛像——以法界人中像的争议为例”为题,在四川大学藏学研究所111会议室为我们带来了一场精彩的讲座。此次讲座由四川大学历史文化学院院长霍巍教授主持,四川省考古所、四川大学的众多师生到场聆听了讲座。

霍巍院长在讲座前介绍了朱天舒教授的学术背景和研究领域。朱天舒老师博士毕业于俄亥俄州立大学佛教艺术史专业,现任教于澳门大学历史系。朱老师早年从事辽代金银器的研究,现主要从事中国、中亚和印度等地的佛教图像研究工作,尤其关注在佛教的具体实践发展中阐释图像的涵义,以及在文化的传播及历史的演进中考察图像的形式与性质的变化,近年来也涉足民间宗教研究。

霍巍院长主持讲座

随后朱天舒老师开始了她精彩的讲座。

她首先向听众介绍了佛教艺术史研究的方法论。她先将传统佛教艺术史研究分为两大方法来介绍,一种是分期断代、区别艺术风格,即通过分型分式认识到不同地区和时代的艺术特征;另一类是图像识别,即收集同类图像,引证佛经等文献来识别具体某一图像。有了以上研究中的“基础建设”,佛教艺术史研究主要向两个方向深入发展。一个方向是依据供养人资料来研究地方史、交通史、民间群体、女供养人等社会史问题,由于主要使用铭文、题记、历史文献来研究,这个方向往往与历史学研究类似。另一个方向是关于佛教思想教义、信仰、图像功能、佛教宗派等佛教发展问题,这个方向主要倚重佛教文献。在这个方向就出现了一个问题:佛教文献卷帙繁浩,与佛教图像对应的描述往往分布于不同的佛经中,同一佛经由于翻译等问题情况也很复杂。有时候看似找到了文献依据,学者却各自有不同的分析得出不同的结论,学界瞩目的法界人中像的争议就是一个这样的典型的例子。

朱天舒老师讲座

在具体介绍法界人中像前,朱天舒老师先厘清了相关概念。她首先向听众说明了佛像与佛经的关系。由于佛经和佛像的功能不同,除了经变画外,二者不是直接的关系,佛像不一定是为了表现佛经。接着她又提到佛像的两种类别,即作为礼拜对象、接受香火的尊像式(iconic image)和不作为礼拜对象、不受香火的辅助性、叙事性图像(例如壁画)。而尊像式或尊像组合群体,体现人们观念中佛/菩萨的样子或人们观念中佛/菩萨的世界。在中国,尊像的标准组合在唐朝就基本固定下来。随后她区分了新图像的产生和图像的复制与传播这两个阶段,前者必有原因与依据,而后者可能仅作为一种模式被继承。关于佛经,她介绍了佛经的分类,不同性质的佛教文献与佛像之间的不同,尊像式(主尊)往往与仪轨、经的开篇对佛的描述、禅经中“如何观佛”的描写有关。

在上述认识的基础上,朱天舒老师介绍了学界对法界像的争议。

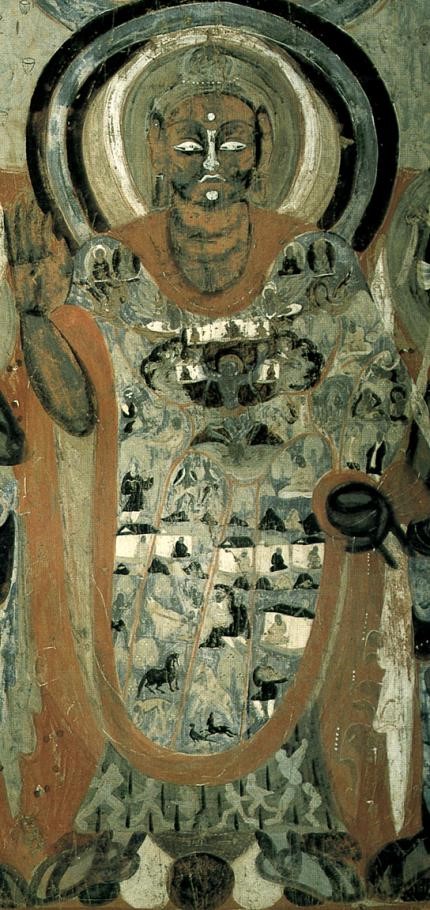

敦煌428窟法界像

最早的讨论是上世纪二三十年代到五十年以日本学者为主的研究。他们依据《华严经》中“无尽平等妙法界,悉皆充满如来身”等对卢舍那佛能遍布法界一切的描写认为这类图像为卢舍那佛。但这类赞词十分简单,而与图像密切相关的具体的描写集中在普贤菩萨上,使人疑惑。朱天舒老师将该时期定为典型的传统佛教艺术史研究阶段,以识别图像为目的,该时段的研究大致方向都是对的,找到了基本的佛经源头,但传统佛教艺术史研究不够重视图像的细节,不看图像位置,将所有同类图像当作一个单一的概念。

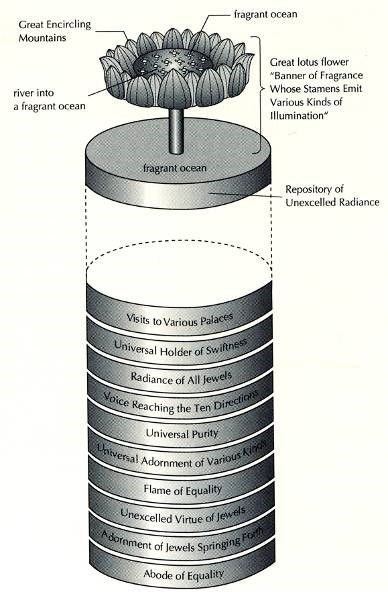

八十年代时,美国的侯渥娣(Angela Howard)博士提出了新的看法。她认为卢舍那佛所处的是莲华藏世界,仅有海、大莲华及二十层风轮,而法界像中表现的有山有地狱有六道轮回的须弥山大世界,是释迦牟尼的娑婆世界,详见于小乘的《长阿含经》。同时,绘有法界像的克孜尔17窟和敦煌428窟里,全窟都以表现释迦为中心,在这样的整体格局里出现卢舍那佛很突兀。但《长阿含经》并没有具体描述宇宙世界在释迦牟尼身上,侯渥娣引用《法华经》,认为法界像表现释迦为宇宙世界之主,并将其定名为 “cosmological Buddha(宇宙佛)”。不过《法华经》中描写身上有世界的也并不是释迦牟尼,而是持法花的菩萨的纯净身,此外佛经中没有宇宙佛这一概念。该新说引起了强烈反响,大量学者符合响应。

莲华藏世界与娑婆世界

题记是图像识别的决定性因素。随后朱天舒老师介绍了该图像的题记情况。《金石萃编》中记载的北齐安阳高寒寺法界像拓片自铭“法界大像”,故问题的关键在于如何解释“法界大像”。日本学者根据拓片中有“卢舍那法界人中像”的题记,认为“法界大像”为该词的缩写和简称。但“卢舍那”、“法界像”、“人中像”当是独立的三个词,因为拓片中同样出现了“人中释迦牟尼像”、“人中庐舍那像”、“人中阿弥陀像”等搭配。90年代后,又发现了三处明确指出该像为卢舍那佛的题记。但学界对该图像的争议依然激烈,该时期的争论促进了研究的深入,有学者开始将图像分区分类,并注意到细节。朱天舒老师具体举了两篇文章为例:释迦牟尼一派的林保尧的《弗利尔美术馆藏北周石造交脚弥勒菩萨七尊像略考》及卢舍那一派的李静杰的《卢舍那法界图像研究》。两文都是恢弘巨作,前者在释迦为主角的经中找到了法界像上所描绘的人物和故事,所以法界像应是释迦;后者在华严类经中找到了法界像上的种种细节,所以法界像应是卢舍那。图像上的一个内容,可能在很多经中都出现过,找到经中的描述,还是未能解释这个内容为什么需要画在一个佛像的身上。

随着越来越多的人关注此图像,有学者注意到不止释迦和卢舍那有法界身,并开始用法身解释法界像,法身亦能遍布法界。在这方面Katherine Tsiang的研究最深入,并引用如来藏类经典。如来藏论流行于中国六世纪下半叶,用该理论来解释6世纪图像,时间和思想上都可以吻合,但是与图像之间,尚有2个缺环,一是法身无形无色,而法界像是有形的佛,二是题记并没有提及法身。

2007年时,侯渥娣以克孜尔出土的《瑜伽禅经》(Yogalehrbuch)为据,提出克孜尔的法界像是释迦现三味力(meditation power)。克孜尔出土的瑜伽禅经记述修行的方法步骤,其中提到有观想六道轮回等等景象。不过,这部经也从未明确提到宇宙世界在佛的身体里面。在前人研究的基础上,朱天舒老师开始了自己的论述。她先将这些法界像根据地区分为三类,丝绸南路克孜尔17窟为主的丝绸北路、和田地区、中原地区。在这三类中,中原地区的法界中像,依据题记隋朝以前称“法界像”从隋唐开始成为“卢舍那佛”图像。

其实,理论上,化现法界身是十地以上的菩萨和所有的佛都有神通力(见《十住经》和《瑜伽师地论》)。不过神通力并不重要,这个时期的佛像不会去专门表现某一种神通力。如来藏(即佛性)思想五世纪开始传入,六世纪中叶以后随真谛所译的如来藏类经论而更加理论化。佛性“不去不来”,弥漫于法界所有地方。因此人人都有潜在的佛性,人人可以成佛,是大乘佛教“人人成佛”的理论基础,在中国佛教中极其有意义。朱天舒老师指出法界像并不是为了表现娑婆世界,而是为了说明娑婆世界与佛不二,该世界中一切有情众生都具有佛性可以成佛。如来藏作为佛性,进一步可以等同法身、如来、涅槃等概念,故有法身等法界之说。

在这个理论下,朱天舒老师进一步分析了这种充满法界“佛性”如何成为有形的佛,再固定为卢舍那佛。

她依据观经和禅经中如何观佛的描述分析到,5世纪的观经和禅经没有提到法界,这个概念出现在六世纪末智顗的《摩诃止观》里。《摩訶止觀》是依据智顗晚年(594年)的系列讲座整理而成。智顗广引博证,法界一词频繁出现,不止一次提到“佛即法界”。这种说法在智顗早些年所著的同类著述中(《釋禪波羅蜜次第法門》, 《六妙法門 》, 《修習止觀坐禪法要 》, 《四念處》)完全没有出现。《摩诃止观》里的法界是指“十法界”,即常见的轮回六道加声闻道、缘觉道、菩萨道和佛道。这解释了为什么法界像除了须弥山宇宙大世界外还可以看到佛像和菩萨像。而在中国,如来藏类经论和《华严经》同时都对佛性思想的传播起到了重要的作用,所以传统上,由于《华严经》,卢舍那成为佛教里佛能化现法界万象的象征。

法界像中的“十法界”

总之中原法界像是佛性论与《华严经》结合。《华严经》5世纪初就有了全译本,开始流行,但5世纪没有出现法界像,法界像不是仅仅只是要表现卢舍那佛,但最后发展成卢舍那佛的图像。以此回头看佛经中关于法界身的纷杂陈述,都可以迎刃而解。根据《报恩经》的描述,报恩经变中有释迦现法界身。为什么是释迦呢?其实《报恩经》紧接着就说“(释迦牟尼)乘机运化,应时而生,应时而灭。或于异剎,称卢舍那如来。”朱天舒老师认为这恰恰说明当时人们习惯以卢舍那代表法身代表化现法界万象的能力,而以释迦牟尼与卢舍那相匹敌。而前文提到的身体亦能现出世界的普贤和菩萨的纯净身,前者在佛教经典中往往是法身的代表,而后者是法性生身,也与法身相通。

讲完了法界像,朱天舒老师以此为例,向听众分享她对“怎么用佛经解释佛像的含义”这一问题的看法。她认为用佛经解释佛像的目的不只是简单得要识别图像,而要通过图像,更深入地了解佛教史及其背后的历史背景,在认识到这一点的基础上,就会明白用佛经解释佛像时要把握大体方向,而无法做到一一吻合,有些不吻合的地方,也一样有意义。她以自己近来对敦煌272窟50菩萨的研究和梵天帝释劝请像的重新解读为例,认为研究佛像时,一要关注图像中的细节内容,是否都能合理解释,二要关注图像大小,位置,组合关系等等。同时她以自己对神王像的研究为例,认为使用佛经时,先要区分佛经的性质和年代,查阅佛学家对佛经的研究以大致了解该经,在具体运用该经时必须阅读原文并联系上下文,同时要注意对比不同版本的经文。而最为困难的步骤就是解释、判断,朱天舒老师谦虚得表示,自己只能在这点上分享一些心得。第一要建立全局观,综合考虑图像史,佛教发展,宗教发展,乃至当今社会,单有孤证,那么这个就可能有问题;只倚重一个方面的材料,结论也可能会失去重心;第二不要割裂常识与历史研究;第三要抛开跟“自我”有关的杂念;第四一定要认识到自己不知道的比知道的多,解释不了的不要强做解释。

讲座的最后,朱天舒老师不忘向听众强调,上述的方法只用来要求自己,不是用来批评别人的。同时对前辈学者要心怀敬重和感恩,要关注和吸取他们的成就,认识到每个阶段的进步,而非单纯的批评其成果。

讲座结束后,参与讲座的学者们展开了激烈的讨论。

主持会议的霍巍老师首先发言。他认为佛教艺术研究的背后往往需要多个知识层面的支撑,而其中最基础的层面,就是佛教的经典。而经典与佛像之间怎样建立联系,不仅要拥有良好的佛教经典阅读基础,在此基础上对文本上下文和语境的理解也至关重要,朱天舒老师的讲座给了在座研究佛教艺术和希望将来研究佛教艺术的研究生上了精彩的一课。如果是学习历史时期考古的学生,即使并未立志学习该方向,对佛教也要有基础的认识,而朱老师这次讲座深入浅出,是很好的入门课。

四川博物院的刘莎老师紧接着与朱天舒老师讨论。她先向朱老师介绍了省博藏的一幅敦煌法界像临本情况,并希望朱老师能介绍一下敦煌地区法界像的发现情况,同时向朱老师询问法界像左手提似衣结物的风格来源。由于时间原因,朱老师没有详细回答第一个问题,只能留下刘莎老师的联系方式在讲座后讨论。对于第二个问题,朱老师认为左手提物不是结,而是印度佛衣的穿法,左手提着衣角。

四川大学董华锋老师也发表了自己的看法。他认为朱老师的讲座资料详实,论证合理,使他感触颇多。由于自己也从事佛教考古,对朱老师所论述的“佛像不是为了表现佛经”这句话十分赞成,因为在现实研究中往往会犯将见到的佛像直接与佛经联系起来的潜意识错误。回到讲座本身,他认为朱老师在学术史进行系统梳理的基础上提出了新的问题,而新问题的提出要求对佛像细节不断深入的关注。随后董老师与朱老师就与法界像类似的五十三参图像等问题交换了意见。

讲座在霍巍老师的总结中圆满落幕。霍巍老师再度感谢朱老师为川大师生带来了一场精彩的讲座。他总结道,正如朱老师所说,我们考古出身的研究者们,比较注意类型学,把考古学对墓葬、器物的分类方法运用到佛教上,形成了很多基础性的成果。而进入到下一个阶段的研究时,就需要诸如佛教经典的阅读等知识储备。同时他借本次讲座的机会,告诫在座研究生,无论是佛教艺术研究还是其他考古研究,做学术是一个过程,一开始可能找不到题目,但只要有积累,终有一天会向蒙文通先生所说的那样“左右逢源”。